Выбор читателей

Популярные статьи

Как же выглядели гвардейцы в царствование Петра I? Мундир преображенцев состоял из зеленого кафтана, красного камзола, красных коротких штанов, чулок, низких башмаков, шляпы (гренадеры носили куполообразные кожаные шапки с медным надлобником треугольной формы, так называемые гренадерки), черного галстука (при параде - красного)

Мундиры семеновцев отличались от преображенских цветом сукна - у семеновцев сукно было светло-синего цвета. С 1720 года цвет кафтанов у преображенцев и семеновцев стал одинаковым темно-зеленым, а солдатские воротники - красными у преображенцев и светло-синими у семеновцев.

В холодное время поверх кафтана надевалась епанча - плащ зеленого сукна. У офицеров кафтаны обшивались золотым галуном по борту, обшлагам и карманам. Галунная обшивка имелась и на полях офицерских шляп. У офицеров был еще один знак отличия - шарф, плетеный из красных и синих шелковых и серебряных нитей, который перекидывался через правое плечо и за вязывался на левом бедре двумя кистями: серебряной нитью у оберофицеров и золотой у штаб-офицеров. В парадных выходах офицеры надевали напудренные парики. В зимних кампаниях войска обеспечивались овчинными тулупами. Волосы носились выше плеч, бороды брились, но все носили усы. В караулы и походы полагалось обувать сапоги с раструбами.

Здесь надо отметить, что в петровское время сукно для обмундирования в основном было заграничным, поэтому не всегда точно выдерживались основные цвета частей мундира. Известный исследователь формы и вооружения русской армии А. В. Висковатов писал: «Камзол и штаны нижних чинов лейб-гвардии Преобрженского полка строились по большей части из темно-зеленого сукна, но иногда и из красного сукна, смотря по тому, какого из них наиболее было привезено из-за границы».

Существует легенда, что за мужество, проявленное гвардейцами на поле боя под Нарвой, Преображенскому и Семеновскому полкам в награду было приказано носить красные чулки, как память о том, что они отражали атаки врага «стоя по колено в крови». Легенда конечно же красивая, но документальных подтверждений этому нет. Зато есть другой знак памяти этому событию - обер-офицерам гвардейских полков были пожалованы особые серебряные офицерские нагрудные знаки с надписью: «1700. NO. 19», то есть 19 ноября 1700 года

Источник: Антонов Б. И. Императорская гвардия в Санкт-Петербурге / Б. И. Антонов. - СПб.:Глагол, 2001. - С. 7.

Одежда для полка заготовлялась в Преображенском приказе, и притом не по меркам на каждого человека, а по разрядам: на рост большой, средний и малый. С 1711 года мундирную одежду начали строить от казны, а не на вычитные солдатские деньги. В 1712 году указом от 18 января было повелено оставшиеся деньги от постройки мундиров раздавать солдатам на руки.

Сведения относительно обмундирования войск до 1700 года весьма скудны. Известно только, что потешные были одеты по европейскому образцу, на манер шведов. Что же касается цвета платья, то он зависел от сортов привоза заграничных сукон.

С 1700 года обмундирование лейб-гвардии Преображенского полка перед выступлением под Нарву состояло из темно-зеленого суконного кафтана, красного камзола, красных коротких панталон и темно-зеленой епанчи, заменявшей нынешнюю шинель.

Обувь составляли зеленые чулки и башмаки, которые после знаменитого подвига гвардии под Нарвой были заменены красными в память того, что преображенцы, не уступая неприятелю ни шага, дрались, как львы, над трупами своих товарищей с окровавленными до колен ногами.

Головной убор составляла треугольная поярковая шляпа.

Кафтан, общий с европейским по кроем того времени, был однобортный, без воротника, с красными обшлагами, и, спускаясь до колен, был подбит красной каразеей (реденькая и грубая шерстяная ткань), снабжен медными пуговицами: на обшлагах и клапанах - по 4, а на борте - от 12 до 16, смотря по росту человека. На левом плече для придержания перевязи патронной сумы нашивался красный гарусный шнур. Кафтан, по произвол у, мог быть застегнут и расстегнут.

Камзол был одинакового покроя с кафтаном, но без обшлагов, притом теснее его, короче на четыре вершка (вершок равен 4,45 сантиметра) и с пуговицами меньшей величины.

Штаны вершка на три ниже колен застегивались на боках небольшими медными пуговицами.

Епанча застегивалась у шеи медным крючком и такой же петлей, имея два воротника: верхний - узкий, отложной, в ширину около двух вершков, и нижний - около восьми вершков ширины; епанча была длиной дo колен, весьма узкая и служила плохой защитой от дождя и стужи.

Галстухи строились из черного сукна и завязывались спереди бантом со спущенными вниз по камзолу концами.

Башмаки были смазные (смазывались чистым дегтем или ворванью), тупоносые, на толстой подошве, их застегивали напереди медной или железной пряжкой, которая прикрывалась небольшим кожаным языком и клапаном, пришитым внутри башмака. В походах и караулах башмаки заменялись сапогами длиной до колен с небольшими раструбами.

Шляпа была черного цвета, шерстяная и пуховая, с круглой тульей, делалась вышиной от трех до четырех вершков и обшивалась по краю полей белым шерстяным шнуром и таким же галуном. На левой ее стороне соответственно нынешней кокарде прикреплялась медная камзольная пуговица. При получении приказаний от начальников и вообще от старших младшие должны были снимать шляпу и держать ее под левой мышкой.

Волосы на голове носились длинные, до плеч, и расчесывались по сторонам, закрывая весь затылок, и притом они пудрились мукой, что уничтожено только в царствование императрицы Екатерины I.

Начальствовавшие лица, как-то: штаб-, обер- и унтер-офицеры, носили одежду одинакового покроя и цвета с рядовыми и различались только тем, что у унтер-офицеров на обшлагах и вокруг шляпы был золотой галун в полвершка шириной, а у офицеров такой же галун на кафтане и камзоле, по борту и по краям обшлагов и карманных клапанов, у боковых разрезов штанов и вокруг шляпных полей, и, кроме того, все пуговицы были вызолоченны, кафтанный подбой - зеленый, галстух - белый из тонкого полотна; на шляпе плюмаж из белых и красных" перьев, а в парадном строю надевались большие напудренные парики.

Гренадеры обмундировывались одинаково с фузилерами, но вместо шляпы носили черную кожаную шапку со страусовым пером. Бомбардиры же имели шапки с медвежьими опушками, а об¬мундирование пикинеров было сходно с фузилерами и отличалось от них только вооружением.

Покрой и цвет одежды барабанщиков, гобоистов и флейтщиков были такие же, как и у рядовых, с той разницей, что по бортам кафтанов и камзолов и по краям обшлагов и карманных клапанов они имели узкий трехцветный шерстяной галун из тесьмы - белой, синей и красной. Барабанщикам, сверх того, для предохранения правого плеча от трения барабана и перевязи нашивалась суконная подкладка, одинакового цвета с кафтаном и обложенная по нижнему краю трехцветным галуном.

До 1712 года нижним чинам выдавали перчатки, и во все время царствования Петра Великого кроме описанной одежды каждому рядовому и капрал у отпускались от казны кожаная сума, или ранец, и фляжка для воды.

Переходя теперь к подробностям описания формы офицеров, мы должны прежде всего сказать о том, что их форма разделялась на строевую и обыкновенную. К строевой форме придавались знак и шарф. Первый из них, сохраненный самим государем в первоначальном его виде до своей смерти, был с голубым эмалевым изображением орденского креста святого Андрея Первозванного под разноцветной короной. Причем для штаб-офицеров он был позолоченный, а для обер-офицеров - серебряный с позолоченной вокруг каемкой.

После же нарвского погрома 19 ноября 1700 года, где гвардия, оставшаяся при одних обер-офицерах, показала особенное мужество, Петр установил для них на знаке надпись: «1700. 19 No» и, изменив его форму, повелел иметь его более узким и длинным, с золотым крестом вместо голубого, с двумя под ним золотыми лавровыми ветвями, и эти знаки носились на голубой ленте.

Шарф был у обер-офицеров шелковый, из трех полос - белой, синей и красной, в различном порядке расположенных, с двумя серебряными кистями, а шарфы майорский и подполковничий состояли из шелковых же полос - синей, красной и белой, с примесью серебра; кисти же были золотые; полковничий шарф имел также золотые кисти, а полосы были синяя, белая и красная, с примесью серебра и золота. Шарфы эти носились через правое плечо и завязывались кистями на левой стороне, у эфеса шпаги.

Гренадерские же обер-офицеры имели обмундирование одинаковое с фузилерными и отличались только шапками с золотым шитьем вокруг налобника и тульи.

Таким образом, в строю отличие одежды обер-офицеров от штаб-офицеров заключалось в том, что первые имели знаки, шарфные и темлячные кисти серебряные, а вторые - золотые.

Описанная обмундировка оставалась без изменения до 1719 года, то есть до учреждения Военной коллегии, которая немедленно издала новые правила как относительно самой формы обмундирования, так и количества, качества и сроков поставки военной одежды.

На основании этих правил последовали следующие изменения в обмундировке полка: к кафтанам были приданы небольшие отложные суконные воротники, а карманные клапаны вместо положено было иметь срезанные углом с тремя пуговицами; воротник, обшлага, оторочка петель и подбой были изменены на красные; галстух и чулки - белые; адъютантам и штаб-офицерам были даны сапоги с клапанами и медными шпорами.

Мундир строился от казны, на вычетные из жалованья деньги, всем строевым нижним чинам, а из нестроевых - профосам, цирюльникам и писарям, а также плотникам, кузнецам и слесарям.

Считаем нелишним добавить, что сукна, из которых строил ась одежда солдат, по преимуществу привозились заграничные - английские, гамбургские и прусские, и эта необходимость пользоваться чужеземными товарами не могла не тяготить заботливого и бережливого монарха. Так, же в 1705 году Петр Великий употреблял все усилия к развитию фабричного суконного производства в России. Первые фабрики были открыты при содействии царя в Москве.

Но, несмотря на все усилия Петра и его поощрения, частная предприимчивость по суконному производству подвигалась медленно, хотя и издавались побудительные указы.

Существовали фабрики по преимуществу казенные. Благодаря же железной воле государя и его неутомимой энергии в 1718 году было уже высочайше повелено мундир на гарнизонных солдат всех губерний делать из сукон «Московского дела», а 13 января 1724 года предписано Военной коллегии всю мундирную одежду строить из сукон русских фабрик и только в крайних случаях прибегать к выписке их из-за границы. Само собой разумеется, что подобная перемена в употреблении материала, потребного в значительном количестве, благотворно отразилась на благосостоянии России и облегчила войско постройкой одежды.

В самом конце XVII в. Петром I было принято решение о переустройстве русской армии по европейскому образцу. Основой для будущей армии послужили Преображенский и Семеновский полки, которые уже в августе 1700 г. образовали Царскую Гвардию.

Униформа

солдат (фузилеров) Лейб-гвардии Преображенского полка состояла из кафтана, камзола, штанов, чулок, башмаков, галстука, шляпы и епанчи.

Кафтан (см. изображение внизу) из темно-зеленого сукна, длиной до колен, вместо воротника имел суконную, того же цвета, обшивку. Рукава не доходили до кистей рук из-под них были видны рубашечные сборки.

Обшлага - разрезные, из красного сукна. По верхнему краю их прорезались четыре петли, застегнутые на медные пуговицы

.

На спине и боках, от пояса к подолу, шли разрезы. При этом по сторонам спинного разреза для украшения нашивались петлицы

- по три, четыре, а иногда и во всю длину полы.

Спереди ниже пояса прорезались карманы с пятиконечными зубчатыми клапанами, которые застегивались па четыре пуговицы

.

Вдоль борта нашивались 12-16 (в зависимости от роста солдата) медных, дутых пуговиц. Красный

шнурок на левом плече - прообраз погона - служил для фиксации ремня патронной сумки

.

Подбой кафтана и оторочка петель были красные.

Камзол (см. изображение ниже) носился под кафтаном и был такого же покроя, как кафтан, но короче и уже, без обшлагов.

Штаны - длиной до колен, с медными пуговицами на боковых швах. До 1720 г. камзол, штаны и чулки были темно-зеленого или, реже, красного цвета.

Башмаки - тупоносые, смазные (т.е., смазанные дегтем), застегивались медной пряжкой, прикрытой сверху клапаном. В походах рядовые могли носить сапоги

с небольшими раструбами.

Шляпа черная, шерстяная, с круглой тульей. Поля шляпы обшивались белым галуном и заворачивались вверх, изначально с одной стороны, позднее - с трех, образуя треуголку. С левой стороны пришивалась камзольная пуговица.

Галстук

изготовлялся из черной материи и завязывался бантом.

Епанча (см. изображение верху) носилась в холодную, ненастную погоду. Она шилась из темно-зеленого сукна с подбоем того же цвета. У шеи застегивалась медными крючком и петлей.

Епанча имела два воротника: верхний - узкий отложной и нижний - широкий.

В длину доходила до колен.

Волосы солдаты носили длинные, до плеч, расчесанные на прямой пробор. Бороды брили, оставляя лишь зачесанные вверх усы.

Униформа

унтер-офицеров - капралов, подпрапорщиков, каптенармусов, фурьеров и сержантов - от солдатской отличалась узким золотым галуном, нашитым по краю полей шляпы и на обшлагах кафтанов (см. изображение выше).

Офицеры Лейб-гвардии Преображенского полка носили униформу

, практически идентичную обмундированию рядовых (см. изображение ниже).

Как правило, при пошиве офицерской униформы

и амуниции использовались ткани и кожа

более высокого качества, чем у рядовых. Кроме того, по борту, краям обшлагов и карманных клапанов кафтана и камзола, по боковому шву штанов и краю шляпных полей - нашивался золотой галун.

Шляпа украшалась плюмажем из белых и красных перьев.

Пуговицы

мундира были вызолочены, а кафтан имел подкладку темно-зеленого цвета.

Офицерский галстук

шился из белого полотна.

Кроме того, офицерам были положены перчатки

из лосиной кожи.

В парадном строю офицеры должны были носить большие парики с локонами.

Обер-офицеры - прапорщик

, подпоручик, поручик

, капитан-поручик и капитан

- имели серебряные нагрудные знаки

с позолоченной каймой. На знаке были изображены корона и Андреевский крест из голубой

эмали.

После сражения под Нарвой на эти знаки Петром I была дана надпись «1700 19 НО» и изменены их форма и рисунок. Они стали уже и длиннее прежних, с золотым крестом и лавровыми ветвями.

Шарфы обер-офицеров шелковые, из трех полос - белой, синей и красной, с серебряными кистями.

Штаб-офицеры - майор

, подполковник

и полковник- имели знаки вызолоченные, без надписи, крест - белой эмали. Все знаки носились на голубой

Андреевской ленте.

Шарфы штаб-офицеров были с золотыми кистями, у майоров и подполковников белая полоса - с примесью серебра, а у полковников, кроме того, красная - с примесью золота.

Офицерские шарфы носились через правое плечо и завязывались у левого бока узлом.

Оружие и амуницию офицеров составляли шпага с темляком и протазан.

Шпагу носили на лосиной портупее, обшитой по краю золотым галуном. Темлячная кисть у обер-офицеров была серебряной, у штаб-офицеров - золотой.

В строю офицеры были вооружены протазаном, представлявшим собой плоское копье с изображением на пере двуглавого орла и основанием в виде полумесяца. Перо заканчивалось круглой трубкой и металлическим яблоком. В месте крепления трубки к древку находилась кисть: у обер-офицеров - серебренная, у штаб-офицеров - золотая.

Общая длина протазана с древком составляла 261 см.

И офицерский протазан, и сержантская алебарда, как собственно оружие, никогда не использовались, являясь командно-сигнальным или почетным знаком.

В военное время первая шеренга фузилеров - до трети от общего числа - преобразовывалась в пикинеров. Одежда

пикинеров была абсолютно одинакова с одеждой фузилеров.

Оружие и амуницию пикинеров составляли; копье с черным древком (341 см), шпага и пистолет. Острие копья было трехгранное и часто украшалось золотой насечкой. У острия крепился прапорец - флажок из черной материи, с золотым изображением двуглавого орла и золотых драконов. Спереди, на поясе, пикииеры носили патронную лядунку.

Кроме перечисленных чинов в фузилерной роте полагалось иметь двух барабанщиков и одного гобоиста. Покрой и цвет их униформы

, в основном, не отличался от солдатской, однако имелись следующие особенности обмундирования музыкантов: по бортам кафтанов, камзолов, по краям обшлагов и карманных клапанов нашивался узкий шерстяной галун из трех полос - белой, синей и красной (см. изображение внизу).

Кроме того, у барабанщиков на правом плече, под барабанную перевязь, нашивали накладку из темно-зеленого сукна, обшитую трехцветным галуном.

Все музыканты были вооружены шпагами. Барабан носили через правое плечо на лосиной перевязи с железным крюком. Барабан был деревянный, высотой 41,8 см и диаметром 44 см. Корпус барабана окрашивался зеленой краской и был расписан узорами. На одой стороне изображался двуглавый орел на красном поле, на другой - опускающаяся из облаков рука с обнаженным мечем.

В каждом из гвардейских полков, кроме фузилерных батальонов, было по одной гренадерской роте. Униформа

гвардейских гренадер (см. изображение вверху) отличалось от фузилериого только тем, что вместо треугольной шляпы они носили гренадерские шапки

из черной кожи, украшенные страусовым пером. Форма этого головного убора позволяла метать гранаты, не задевая за широкие поля треуголки.

Гренадерская шапка

состояла из круглой кожаной тульи, с высоким налобником и назатыльником. Сзади тульи крепилась медная бляха с вензелем Петра I, у которой крепилось страусовое перо белого и красного цветов. Налобник украшался медной бляхой с выбитым изображенисм двуглавого орла.

Шапка

гвардейских гренадерских офицеров отличалась золотым шитьем в виде листьев на налобнике и вокруг тульи и вызолоченным металлическим прибором.

Оружие и амуниция рядовых гренадер отличалась тем, что фузея имела погонный ремень

, продетый сквозь два железных кольца, прикрепленных к ложе ружья. Во время метания гранат фузею надевали за спину, через левое плечо.

Портупея со шпагой были общепринятого образца. Спереди на поясе носилась патронная лядунка на 12 зарядов, с круглой бляхой, в виде пылающей Гренады, с вычеканенным Царским вензелем (см. изображение выше). Через левое плечо на лосиной перевязи - гренадная сума, украшенная по углам крышки пылающими гренадами (см. изображение выше).

Гренадерские обер-офицеры имели те же знаки отличия - шпагу с темляком, знак и шарф, что и фузилерные. Лядунку носили не на поясе, а через правое плечо, а вместо протазана были вооружены легкою фузеею со штыком и погонным ремнем с золотым галуном.

В гренадерской роте полагаюсь иметь двух барабанщиков и одного флейтиста.

До 1720 г. покрой униформы

, оружие и амуниция Лейб-гвардии Преображенского и Лейб-гвардии Семеновского полков были одинаковыми. Разница заключалась только в цвете кафтанов - темно-зеленого цвета в Преображенском полку и светло-синий ( голубой

) в Семеновском.

Источник: сайт Униформа армий мира - //uniforma-army.ru/

Задать вопрос

Показать все отзывы 0Читайте также

Военные мундиры в России как и в других странах возникли ранее всех прочих. Главными требованиями, которым они должны были удовлетворять, являлись функциональное удобство, единообразие по родам и видам войск, ясное отличие от армий других стран. Отношение к военному мундиру в России всегда было очень заинтересованным и даже любовным. Мундир служил напоминанием о боевой доблести, чести и высоком чувстве воинского товарищества. Считалось, что военная форма была самой нарядной и привлекательной

Не только исторические документы, но и художественные произведения, переносящие нас в дореволюционное прошлое, наполнены примерами взаимоотношений между военнослужащими разных чинов. Отсутствие понимания единой градации не мешает читателю вычленять основную тему произведения, однако, рано или поздно, приходится задуматься об отличии обращений Ваше благородие от Ваше превосходительство. Редко кто замечает, что в армии СССР обращение не было упразднено, оно лишь сменилось на единую для всех

Горжет представляет собой металлическую пластину в форме полумесяца размером примерно 20х12см., подвешиваемую горизонтально за концы на груди офицера возле горла. Предназначен для определения чина офицера. Чаще в литературе именуется как офицерский знак, шейный знак, офицерский нагрудный знак. Однако правильное название этого элемента военной одежды - горжет. В некоторых изданиях в частности в книге А.Кузнецова Награды горжет ошибочно считается коллективным наградным знаком. Однако это

До 6 апреля 1834 года они назывались ротами. 1827 года января 1 дня - На офицерских эполетах, для различия чинов, установлены кованые звездочки, как в это время введено в регулярных войсках 23 . 1827 года июля 10 дня - В Донских Конно-артиллерийских ротах установлены круглые помпоны у нижних чинов из красной шерсти, у офицеров серебряные рисунки 1121 и 1122 24 . 1829 года августа 7 дня - Эполеты на офицерском обмундировании установлены с чешуйчатым полем, по образцу

До 6 апреля 1834 года они назывались ротами. 1827 года января 1 дня - На офицерских эполетах, для различия чинов, установлены кованые звездочки, как в это время введено в регулярных войсках 23 . 1827 года июля 10 дня - В Донских Конно-артиллерийских ротах установлены круглые помпоны у нижних чинов из красной шерсти, у офицеров серебряные рисунки 1121 и 1122 24 . 1829 года августа 7 дня - Эполеты на офицерском обмундировании установлены с чешуйчатым полем, по образцу

Документ относительно одежды армии, поданный генерал-фельдмаршалом князем Григорием Потемкиным-Таврическим на Высочайшее имя в 1782 году В прежния времена в Европе, как всяк, кто мог, должен был ходить на войну и, по образу тогдашняго бою, сражаться белым оружием, каждый, по мере достатка своего, тяготил себя железными бронями защиты таковыя простирались даже и до лошадей потом, предпринимая дальние походы и строясь в эскадроны, начали себя облегчать полныя латы пременялись на половинныя а

Эспантон протазан, алебарда Эспантон, протазан партазан, алебарда собственно являются старинным оружием древкового типа. Эспантон и протазан оружие колющее, а алебарда колюще-рубящее. К концу 17 века с развитием огнестрельного оружия все они уже безнадежно устарели. Трудно сказать, чем руководствовался Петр I, вводя на вооружение унтер-офицеров и офицеров пехоты вновь создаваемой Русской Армии эти древности. Вероятнее всего по образцу западных армий. Как оружие они не играли никакой роли,

Одежда военнослужащих устанавливается указами,приказами,правилами или специальными нормативными актами. Ношение военно-морской формы флотской формы одежды является обязательным для военнослужащих вооружённых сил государства и других формирований, где предусмотрена военная служба. В вооружённых силах России существует целый ряд принадлежностей, которые были в военно-морской форме одежды времен Российской империи. К ним относятся погоны, сапоги, длинные шинели с петлицами

Преемственность и новаторство в современной военной геральдике Первым официальным военным геральдическим знаком является учрежденная 27 января 1997 г. Указом Президента Российской Федерации эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации в виде золотого двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в лапах меч, как наиболее общий символ вооруженной защиты Отечества, и венок символ особой важности, значимости и почета ратного труда. Эта эмблема была учреждена с целью обозначения принадлежности

В России с именем царя Петра I связаны многочисленные реформы и преобразования, кардинально изменившие патриархальный уклад гражданского общества. На смену бородам пришли парики, вместо лаптей и сапог пришли башмаки и ботфорты, кафтаны уступили место европейскому платью. Русская армия тоже при Петре I не осталась в стороне и постепенно перешла на европейскую систему экипировки. Одним из основных элементов обмундирования становится воинский мундир. Каждый род войск получает свою униформу,

Рассматривая все этапы создания вооруженных сил России, необходимо глубоко погрузиться в историю, и хоть во времена княжеств не идет речь о российской империи и уж тем более о регулярной армии, зарождение такого понятия, как обороноспособность начинается именно с этой эпохи. В XIII веке Русь была представлена отдельными княжествами. Их военные дружины хоть и были вооружены мечами, топорами, копьями, саблями и луками, но не могли служить надежной защитой от посторонних посягательств. Единая армия

Офицеры казачьих войск, состоящие при Управлении Военного Министерства парадная и праздничная форма. 7 мая 1869. Лейб гвардии Казачий полк походная форма. 30 сентября 1867. Генералы, числящиеся в армейских казачьих частях парадная форма. 18 марта 1855 г. Генерал-адъютант, числящийся в казачьих частях в парадной форме. 18 марта 1855 г. Флигель-адъютант, числящийся в казачьих частях в парадной форме. 18 марта 1855 г. Обер-офицеры

Вступление на престол императора Александра I было ознаменовано изменением форменной одежды Российской армии. Новое обмундирование сочетало модные тенденции и традиции Екатерининского царствования. Солдаты облачились в мундиры фрачного покроя с высокими воротниками, штиблеты все чины заменили на сапоги. Егеря легкая пехота получили шляпы с полями, напоминающие штатские цилиндры. Характерной деталью нового обмундирования солдат тяжелой пехоты стала кожаная каска с высоким плюмажем

Вступление на престол императора Александра I было ознаменовано изменением форменной одежды Российской армии. Новое обмундирование сочетало модные тенденции и традиции Екатерининского царствования. Солдаты облачились в мундиры фрачного покроя с высокими воротниками, штиблеты все чины заменили на сапоги. Егеря легкая пехота получили шляпы с полями, напоминающие штатские цилиндры. Характерной деталью нового обмундирования солдат тяжелой пехоты стала кожаная каска с высоким плюмажем

Они не издают воинственного грохота, они не сверкают начищенной поверхностью, не украшены чеканными гербами и плюмажами и довольно часто вообще спрятаны под пиджаками. Однако сегодня без этих доспехов, неказистых с виду, просто немыслимо отправлять в бой солдат или обеспечить безопасность VIP-персон. Бронежилет одежда, которая предотвращает проникновение в тело пули и, следовательно, защищающая человека от выстрелов. Он изготавливается из материалов, которые рассеивают

Погоны царской армии 1914 года редко упоминаются в художественных фильмах и исторических книгах. Между тем это интересный объект изучения в императорский век, время правления царя Николая Второго, обмундирование было объектом искусства. До начала Первой мировой войны отличительные знаки Русской армии существенно отличались от тех, что используются сейчас. Они были более яркими и содержали больше информации, но в то же время не обладали функциональностью были легко заметны как в полевом

Очень часто в кинематографе и классической литературе встречается звание поручик. Сейчас такого звания в российской армии нет, поэтому много людей интересуются поручик это какое звание в соответствии с современными реалиями. Для того чтобы понять это, нужно обратиться к истории. История возникновения чина Такой чин, как поручик, до сих пор существует в армии других государств, но в армии РФ его нет. Впервые он был принят в 17 веке в полках, приведенных к европейскому стандарту.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР,

в 22-й день Февраля и 27 день Октября сего года, Высочайше повелеть соизволил

1. Генералам, Штаб и Обер-офицерам и нижним чинам всех казачьих войск, кроме Кавказских, и кроме гвардейских казачьих частей, а равно гражданским чиновникам, состоящим на службе в казачьих войсках и в областных правлениях и управлениях на службе Кубанской и Терской областей, поименованным в 1-8 статьях прилагаемого списка приложение 1 иметь форму обмундирования по прилагаемым при сем

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР,

в 22-й день Февраля и 27 день Октября сего года, Высочайше повелеть соизволил

1. Генералам, Штаб и Обер-офицерам и нижним чинам всех казачьих войск, кроме Кавказских, и кроме гвардейских казачьих частей, а равно гражданским чиновникам, состоящим на службе в казачьих войсках и в областных правлениях и управлениях на службе Кубанской и Терской областей, поименованным в 1-8 статьях прилагаемого списка приложение 1 иметь форму обмундирования по прилагаемым при сем

Армия - это вооруженная организация государства. Следовательно, главное отличие армии от иных государственных организаций в том, что она вооружена, то есть для выполнения своих функций имеет комплекс различных видов оружия и средств, обеспечивающих его применение. На вооружении русской армии в 1812 году состояло холодное и огнестрельное оружие, а также защитное вооружение. К холодному оружию, боевое использование которого не связано с применением взрывчатых веществ для рассматриваемого периода -

Армия - это вооруженная организация государства. Следовательно, главное отличие армии от иных государственных организаций в том, что она вооружена, то есть для выполнения своих функций имеет комплекс различных видов оружия и средств, обеспечивающих его применение. На вооружении русской армии в 1812 году состояло холодное и огнестрельное оружие, а также защитное вооружение. К холодному оружию, боевое использование которого не связано с применением взрывчатых веществ для рассматриваемого периода -

В захватнические войны, которые непрерывно вел император Франции Наполеон Бонапарт в начале прошлого столетия, были втянуты почти все страны Европы. За короткий в историческом плане период 1801-1812 он сумел подчинить своему влиянию практически всю Западную Европу, но этого ему было мало. Император Франции претендовал на мировое господство, а главным препятствием на его пути к вершине мировой славы стала Россия. Через пять лет я буду господином мира, - заявлял он в амбициозном порыве,

В захватнические войны, которые непрерывно вел император Франции Наполеон Бонапарт в начале прошлого столетия, были втянуты почти все страны Европы. За короткий в историческом плане период 1801-1812 он сумел подчинить своему влиянию практически всю Западную Европу, но этого ему было мало. Император Франции претендовал на мировое господство, а главным препятствием на его пути к вершине мировой славы стала Россия. Через пять лет я буду господином мира, - заявлял он в амбициозном порыве,

В Отечественной войне 1812 года участвовали 107 казачьих полков и 2,5 казачьи конно-артиллерийские роты. Они составляли иррегулярные поиска, то есть часть вооруженных сил, не имевшую постоянной организации и отличавшуюся от регулярных воинских формирований комплектованием, прохождением службы, обучением, обмундированием. Казаки являлись особым военным сословием, которое включало население отдельных территорий России, составлявшее соответствующее казачье войско Донское, Уральское, Оренбургское,

В Отечественной войне 1812 года участвовали 107 казачьих полков и 2,5 казачьи конно-артиллерийские роты. Они составляли иррегулярные поиска, то есть часть вооруженных сил, не имевшую постоянной организации и отличавшуюся от регулярных воинских формирований комплектованием, прохождением службы, обучением, обмундированием. Казаки являлись особым военным сословием, которое включало население отдельных территорий России, составлявшее соответствующее казачье войско Донское, Уральское, Оренбургское,

Русская армия, которой принадлежит честь победы над наполеоновскими полчищами в Отечественной войне 1812 года, состояла из нескольких видов вооруженных сил и родов войск. К видам вооруженных сил относились сухопутные войска и военно-морской флот. Сухопутные войска включали несколько родов войск пехоту, кавалерию, артиллерию и пионеров, или инженеров ныне саперы.

Вторгнувшимся войскам Наполеона на западных границах России противостояли 3 русские армии 1-я Западная под командованием

Русская армия, которой принадлежит честь победы над наполеоновскими полчищами в Отечественной войне 1812 года, состояла из нескольких видов вооруженных сил и родов войск. К видам вооруженных сил относились сухопутные войска и военно-морской флот. Сухопутные войска включали несколько родов войск пехоту, кавалерию, артиллерию и пионеров, или инженеров ныне саперы.

Вторгнувшимся войскам Наполеона на западных границах России противостояли 3 русские армии 1-я Западная под командованием

В царствование Александра III не было ни войн, ни больших сражений. Все решения по внешней политике принимались лично Государем. Была даже упразднена должность государственного канцлера. Во внешней политике Александр III взял курс на сближение с Францией, а в деле строительства армии большое внимание было уделено воссозданию морского могущества России. Император понимал, что отсутствие сильного флота лишило Россию значительной части ее великодержавного веса. В годы его правления было положено начало

Наука о древнем русском вооружении имеет давнюю традицию она зародилась с момента находки в 1808 году на месте знаменитой Липицкой битвы 1216 шлема и кольчуги, возможно, принадлежавших князю Ярославу Всеволодовичу. Историки и специалисты по изучению древнего оружия прошлого столетия А. В. Висковатов, Э. Э. Ленц, П. И. Савваитов, Н. Е. Бранденбург придавали немалое значение сбору и классификации предметов воинского снаряжения. Они же начали расшифровку и его терминологии, включав-. шей

Наука о древнем русском вооружении имеет давнюю традицию она зародилась с момента находки в 1808 году на месте знаменитой Липицкой битвы 1216 шлема и кольчуги, возможно, принадлежавших князю Ярославу Всеволодовичу. Историки и специалисты по изучению древнего оружия прошлого столетия А. В. Висковатов, Э. Э. Ленц, П. И. Савваитов, Н. Е. Бранденбург придавали немалое значение сбору и классификации предметов воинского снаряжения. Они же начали расшифровку и его терминологии, включав-. шей

1. РЯДОВОЙ ГРЕНАДЕРСКОГО ПОЛКА. 1809

Oтборные солдаты, предназначенные для бросания ручных гранат при осаде крепостей, впервые появились во время Тридцатилетней войны 1618-1648 . В гренадерские части отбирали людей высокого роста, отличавшихся храбростью и знанием военного дела. В России с конца XVII века гренадеров ставили во главе штурмовых колонн, на усиление флангов и для действий против кавалерии. К началу XIX века гренадеры превратились в род отборных войск, не отличавшихся вооружением

1. РЯДОВОЙ ГРЕНАДЕРСКОГО ПОЛКА. 1809

Oтборные солдаты, предназначенные для бросания ручных гранат при осаде крепостей, впервые появились во время Тридцатилетней войны 1618-1648 . В гренадерские части отбирали людей высокого роста, отличавшихся храбростью и знанием военного дела. В России с конца XVII века гренадеров ставили во главе штурмовых колонн, на усиление флангов и для действий против кавалерии. К началу XIX века гренадеры превратились в род отборных войск, не отличавшихся вооружением

Военная форма это не только одежда, которой положено быть достаточно удобной, прочной, практичной и легкой, чтобы человек, несущий тяготы ратной службы, был надежно защищен от превратностей погоды и климата, но и своего рода визитная карточка любой армии. С тех пор как униформа появилась в Европе в XVII веке, представительская роль мундира была очень высока.

Мундир в старину говорил о том, в каком чине состоял его носитель и к какому роду войск он принадлежал, а то и

Военная форма это не только одежда, которой положено быть достаточно удобной, прочной, практичной и легкой, чтобы человек, несущий тяготы ратной службы, был надежно защищен от превратностей погоды и климата, но и своего рода визитная карточка любой армии. С тех пор как униформа появилась в Европе в XVII веке, представительская роль мундира была очень высока.

Мундир в старину говорил о том, в каком чине состоял его носитель и к какому роду войск он принадлежал, а то и

Собственный Его Императорского Величества Конвой формирование русской гвардии, осуществлявшее охрану царской особы. Основным ядром конвоя были казаки Терского и Кубанского казачьих войск. В Конвое также служили черкесы, ногайцы, ставропольские туркмены, другие горцы-мусульмане Кавказа, азербайджанцы команда мусульман, с 1857 года четвёртый взвод Лейб-Гвардии Кавказского эскадрона, грузины, крымские татары, другие народности Российской Империи. Официальной датой основания конвоя

От автора. В данной статье проводится краткий экскурс в историю возникновения и развития обмундирования Сибирского казачьего войска. Более подробно рассмотрена казачья форма эпохи царствования Николая II, - форма, в которой Сибирское казачье войско ушло в историю.

Материал предназначен для начинающих историков-униформистов, военно-исторических реконструкторов и для современных казаков-сибирцев.

На снимке слева войсковой знак Сибирского казачьего войска

От автора. В данной статье проводится краткий экскурс в историю возникновения и развития обмундирования Сибирского казачьего войска. Более подробно рассмотрена казачья форма эпохи царствования Николая II, - форма, в которой Сибирское казачье войско ушло в историю.

Материал предназначен для начинающих историков-униформистов, военно-исторических реконструкторов и для современных казаков-сибирцев.

На снимке слева войсковой знак Сибирского казачьего войска

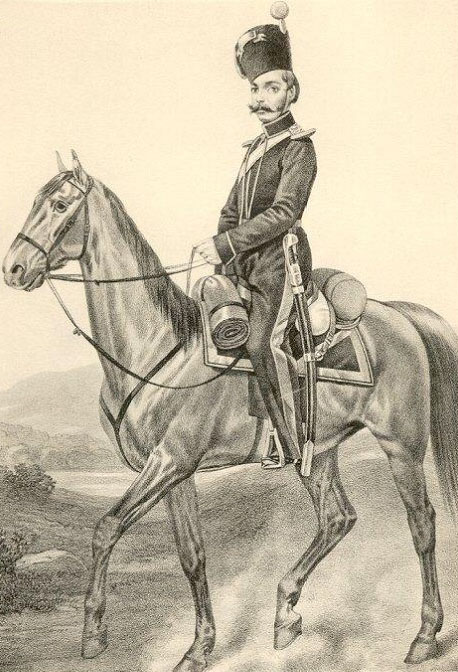

Униформа армейских гусар Российской Императорской армии 1741-1788 годов В связи с тем, что иррегулярная конница, а точнее казаки, в полной мере справлялась с поставленными перед ней задачами по разведке, патрулированию, преследованию и выматыванию противника бесконечными налетами и стычками, долгое время в Российской армии не было особой необходимости в регулярной легкой кавалерии. Первые официальные гусарские части в составе Российской армии появились во время царствования императрицы

Униформа армейских гусар Российской Императорской армии 1796-1801 годов

В предыдущей статье мы рассказали об униформе русских армейских гусарских полков времен правления императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II с 1741 по 1788 год.

После того, как Павел I взошел на престол, он возродил армейские гусарские полки, однако ввел в их униформу прусско-гатчинские мотивы. Причем, с 29 ноября 1796 года названия гусарских полков стали по фамилии их шефа

прежнее название

Униформа армейских гусар Российской Императорской армии 1796-1801 годов

В предыдущей статье мы рассказали об униформе русских армейских гусарских полков времен правления императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II с 1741 по 1788 год.

После того, как Павел I взошел на престол, он возродил армейские гусарские полки, однако ввел в их униформу прусско-гатчинские мотивы. Причем, с 29 ноября 1796 года названия гусарских полков стали по фамилии их шефа

прежнее название

Униформа гусар Российской Императорской армии 1801-1825 годов В двух предыдущих статьях мы рассказали об униформе русских армейских гусарских полков 1741-1788 и 1796-1801 годов. В этой статье мы расскажем о гусарской униформе времен царствования императора Александра I. Итак, приступим... 31 марта 1801 года всем гусарским полкам армейской кавалерии были присвоены следующие названия гусарский полк новое название Мелиссино

Униформа гусар Российской Императорской армии 1826-1855 годов Продолжаем цикл статей об униформе русских армейских гусарских полков. В предыдущих статьях мы провели обзор гусарской униформы 1741-1788, 1796-1801 и 1801-1825 годов. В настоящей статье мы расскажем об изменениях, произошедших в эпоху правления императора Николая I. В 1826-1854 годах были переименованы, созданы или расформированы следующие гусарские полки год прежнее название

Униформа гусар Российской Императорской армии 1855-1882 годов

Продолжаем цикл статей об униформе русских армейских гусарских полков. В предыдущих статьях мы познакомились с гусарской униформой 1741-1788, 1796-1801, 1801-1825 и 1826-1855 годов.

В этой статье мы расскажем об изменениях в униформе русских гусар, которые произошли в эпоху правления императоров Александра II и Александра III.

7 мая 1855 года в униформу офицеров армейских гусарских полков были внесены следующие изменения

Униформа гусар Российской Императорской армии 1855-1882 годов

Продолжаем цикл статей об униформе русских армейских гусарских полков. В предыдущих статьях мы познакомились с гусарской униформой 1741-1788, 1796-1801, 1801-1825 и 1826-1855 годов.

В этой статье мы расскажем об изменениях в униформе русских гусар, которые произошли в эпоху правления императоров Александра II и Александра III.

7 мая 1855 года в униформу офицеров армейских гусарских полков были внесены следующие изменения

Униформа гусар Российской Императорской армии 1907-1918 годов

Заканчиваем цикл статей об униформе русских армейских гусарских полков 1741-1788, 1796-1801, 1801-1825, 1826-1855 и 1855-1882 годов.

В последней статье цикла расскажем об униформе восстановленных армейских гусарских полков в царствование Николая II.

С 1882 по 1907 годы в Российской империи существуют только два гусарских полка, оба в Императорской Гвардии Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк и Лейб-гвардии Гродненский

Униформа гусар Российской Императорской армии 1907-1918 годов

Заканчиваем цикл статей об униформе русских армейских гусарских полков 1741-1788, 1796-1801, 1801-1825, 1826-1855 и 1855-1882 годов.

В последней статье цикла расскажем об униформе восстановленных армейских гусарских полков в царствование Николая II.

С 1882 по 1907 годы в Российской империи существуют только два гусарских полка, оба в Императорской Гвардии Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк и Лейб-гвардии Гродненский

Есть версия, что предтечей улан была лёгкая кавалерия армии завоевателя Чингис-хана, особые отряды которой назывались огланами и использовались, в основном, для разведки и аванпостной службы, а также для внезапных и стремительных нападений на неприятеля с целью расстроить его ряды и подготовить атаку основных сил.

Важной частью вооружения оглан были пики, украшенные флюгерами.

В царствование императрицы Екатерины II было принято решение сформировать полк тот, который представляется содержать

Есть версия, что предтечей улан была лёгкая кавалерия армии завоевателя Чингис-хана, особые отряды которой назывались огланами и использовались, в основном, для разведки и аванпостной службы, а также для внезапных и стремительных нападений на неприятеля с целью расстроить его ряды и подготовить атаку основных сил.

Важной частью вооружения оглан были пики, украшенные флюгерами.

В царствование императрицы Екатерины II было принято решение сформировать полк тот, который представляется содержать

Артиллерия издавна играла важную роль в армии Московской Руси. Несмотря на сложности с перевозкой орудий при вечном российском бездорожье, основное внимание уделялось литью тяжелых пушек и мортир - орудий, которые можно было применять при осадах крепостей.

При Петре I некоторые шаги к реорганизации артиллерии были предприняты еще в 1699 году, но только после нарвского поражения к ней приступили со всей серьезностью. Орудия начали сводить в батареи, предназначенные для полевых сражений, обороны

Артиллерия издавна играла важную роль в армии Московской Руси. Несмотря на сложности с перевозкой орудий при вечном российском бездорожье, основное внимание уделялось литью тяжелых пушек и мортир - орудий, которые можно было применять при осадах крепостей.

При Петре I некоторые шаги к реорганизации артиллерии были предприняты еще в 1699 году, но только после нарвского поражения к ней приступили со всей серьезностью. Орудия начали сводить в батареи, предназначенные для полевых сражений, обороны

1

Донской наказной атаман, XVII век

Донское казацтво XVII века состояло из старых казаков и голоты.

Старыми казаками считались те, кто происходил из казацких семей XVI века и родился на Дону.

Голотой называли казаков в первом поколении. Голота, которой везло в боях, богатела и становилась старыми казаками.

Дорогой мех на шапке, шолковый кафтан, зипун с яркого заморского сукна, сабля и огнестрельное оружие - пищаль или карабин были показателями

1

Донской наказной атаман, XVII век

Донское казацтво XVII века состояло из старых казаков и голоты.

Старыми казаками считались те, кто происходил из казацких семей XVI века и родился на Дону.

Голотой называли казаков в первом поколении. Голота, которой везло в боях, богатела и становилась старыми казаками.

Дорогой мех на шапке, шолковый кафтан, зипун с яркого заморского сукна, сабля и огнестрельное оружие - пищаль или карабин были показателями

Военной униформой называют одежду, установленного правилами или специальными указами, ношение которой является обязательным для любой воинской части и для каждого рода войск. Форма символизирует функцию её носителя и его принадлежность к организации. Устойчивое словосочетание честь мундира означает воинскую или вообще корпоративную честь. Еще в римской армии солдатам выдавали одинаковое оружие и доспехи. В Средневековье на щитах было принято изображать герб города, королевства или феодала,

Военной униформой называют одежду, установленного правилами или специальными указами, ношение которой является обязательным для любой воинской части и для каждого рода войск. Форма символизирует функцию её носителя и его принадлежность к организации. Устойчивое словосочетание честь мундира означает воинскую или вообще корпоративную честь. Еще в римской армии солдатам выдавали одинаковое оружие и доспехи. В Средневековье на щитах было принято изображать герб города, королевства или феодала,

Целью российского царя Петра Великого, которой были подчинены все экономические и административные ресурсы империи, было создание армии, как эффективнейшей государственной машины.

Армию, которую унаследовал царь Петр, с трудом воспринимавшую военную науку современной ей Европы, армией можно назвать с большой натяжкой, а кавалерии в ней было значительно меньше, чем в армиях европейских держав.

Известны слова одного из русских дворян конца XVII века

На конницу смотреть стыдно лошади

Целью российского царя Петра Великого, которой были подчинены все экономические и административные ресурсы империи, было создание армии, как эффективнейшей государственной машины.

Армию, которую унаследовал царь Петр, с трудом воспринимавшую военную науку современной ей Европы, армией можно назвать с большой натяжкой, а кавалерии в ней было значительно меньше, чем в армиях европейских держав.

Известны слова одного из русских дворян конца XVII века

На конницу смотреть стыдно лошади

От автора. В настоящей статье автор не претендует на полное освещение всех вопросов, связанных с историей, униформой, снаряжением и структурой русской армейской кавалерии, а лишь попытался кратко рассказать о видах униформы в 1907-1914 г.г. Желающие более углубленно познакомиться с униформой, бытом, нравами и традициями русской армейской кавалерии могут обратиться к первоисточникам, приведенным в списке литературы к настоящей статье. ДРАГУНЫ В начале XX века русская кавалерия считалась

Корпус военных топографов был создан в 1822 году с целью топографического топогеодезического обеспе чения вооружённых сил, проведения государственных картографических съёмок в интересах как вооружённых сил, так и государства в целом, под руководством военно-топографического депо Главного штаба, как единого заказчика картографической продукции в Российской империи. Обер-офицер Корпуса военных топографов в полукафтане времен

В период Первой мировой войны 1914-1918 годов в Российской Императорской армии широкое распространение получили кителя произвольных образцов подражания английским и французским моделям, получившие общее наименование френч по имени английского генерала Джона Френча. Особенности конструкции френчей в основном заключались в конструкции воротника мягкого отложного, или мягкого стоячего с застежкой на пуговички подобно воротнику русской гимнастерки регулируемой ширине обшлага с помощью

В самом конце XVII в. Петром I было принято решение о переустройстве русской армии по европейскому образцу. Основой для будущей армии послужили Преображенский и Семеновский полки, которые уже в августе 1700 г. образовали Царскую Гвардию.

Униформа

солдат (фузилеров) Лейб-гвардии Преображенского полка состояла из кафтана, камзола, штанов, чулок, башмаков, галстука, шляпы и епанчи.

Кафтан (см. изображение внизу) из темно-зеленого сукна, длиной до колен, вместо воротника имел суконную, того же цвета, обшивку. Рукава не доходили до кистей рук из-под них были видны рубашечные сборки.

Обшлага - разрезные, из красного сукна. По верхнему краю их прорезались четыре петли, застегнутые на медные пуговицы.

На спине и боках, от пояса к подолу, шли разрезы. При этом по сторонам спинного разреза для украшения нашивались петлицы - по три, четыре, а иногда и во всю длину полы.

Спереди ниже пояса прорезались карманы с пятиконечными зубчатыми клапанами, которые застегивались па четыре пуговицы.

Вдоль борта нашивались 12-16 (в зависимости от роста солдата) медных, дутых пуговиц. Красный шнурок на левом плече - прообраз погона - служил для фиксации ремня патронной сумки.

Подбой кафтана и оторочка петель были красные.

Камзол (см. изображение ниже) носился под кафтаном и был такого же покроя, как кафтан, но короче и уже, без обшлагов.

Штаны - длиной до колен, с медными пуговицами на боковых швах. До 1720 г. камзол, штаны и чулки были темно-зеленого или, реже, красного цвета.

Башмаки - тупоносые, смазные (т.е., смазанные дегтем), застегивались медной пряжкой, прикрытой сверху клапаном. В походах рядовые могли носить сапоги с небольшими раструбами.

Шляпа черная, шерстяная, с круглой тульей. Поля шляпы обшивались белым галуном и заворачивались вверх, изначально с одной стороны, позднее - с трех, образуя треуголку. С левой стороны пришивалась камзольная пуговица.

Галстук изготовлялся из черной материи и завязывался бантом.

Епанча (см. изображение верху) носилась в холодную, ненастную погоду. Она шилась из темно-зеленого сукна с подбоем того же цвета. У шеи застегивалась медными крючком и петлей.

Епанча имела два воротника: верхний - узкий отложной и нижний - широкий.

В длину доходила до колен.

Волосы солдаты носили длинные, до плеч, расчесанные на прямой пробор. Бороды брили, оставляя лишь зачесанные вверх усы.

Униформа

унтер-офицеров - капралов, подпрапорщиков, каптенармусов, фурьеров и сержантов - от солдатской отличалась узким золотым галуном, нашитым по краю полей шляпы и на обшлагах кафтанов (см. изображение выше).

Офицеры Лейб-гвардии Преображенского полка носили униформу

, практически идентичную обмундированию рядовых (см. изображение ниже).

Как правило, при пошиве офицерской униформы

и амуниции использовались ткани и кожа более высокого качества, чем у рядовых. Кроме того, по борту, краям обшлагов и карманных клапанов кафтана и камзола, по боковому шву штанов и краю шляпных полей - нашивался золотой галун.

Шляпа украшалась плюмажем из белых и красных перьев.

Пуговицы мундира были вызолочены, а кафтан имел подкладку темно-зеленого цвета.

Офицерский галстук шился из белого полотна.

Кроме того, офицерам были положены перчатки из лосиной кожи.

В парадном строю офицеры должны были носить большие парики с локонами.

Обер-офицеры - прапорщик, подпоручик, поручик, капитан-поручик и капитан - имели серебряные нагрудные знаки с позолоченной каймой. На знаке были изображены корона и Андреевский крест из голубой эмали.

После сражения под Нарвой на эти знаки Петром I была дана надпись «1700 19 НО» и изменены их форма и рисунок. Они стали уже и длиннее прежних, с золотым крестом и лавровыми ветвями.

Шарфы обер-офицеров шелковые, из трех полос - белой, синей и красной, с серебряными кистями.

Штаб-офицеры - майор, подполковник и полковник- имели знаки вызолоченные, без надписи, крест - белой эмали. Все знаки носились на голубой Андреевской ленте.

Шарфы штаб-офицеров были с золотыми кистями, у майоров и подполковников белая полоса — с примесью серебра, а у полковников, кроме того, красная - с примесью золота.

Офицерские шарфы носились через правое плечо и завязывались у левого бока узлом.

Оружие и амуницию офицеров составляли шпага с темляком и протазан.

Шпагу носили на лосиной портупее, обшитой по краю золотым галуном. Темлячная кисть у обер-офицеров была серебряной, у штаб-офицеров - золотой.

В строю офицеры были вооружены протазаном, представлявшим собой плоское копье с изображением на пере двуглавого орла и основанием в виде полумесяца. Перо заканчивалось круглой трубкой и металлическим яблоком. В месте крепления трубки к древку находилась кисть: у обер-офицеров - серебренная, у штаб-офицеров - золотая.

Общая длина протазана с древком составляла 261 см.

И офицерский протазан, и сержантская алебарда, как собственно оружие, никогда не использовались, являясь командно-сигнальным или почетным знаком.

В военное время первая шеренга фузилеров - до трети от общего числа - преобразовывалась в пикинеров. Одежда пикинеров была абсолютно одинакова с одеждой фузилеров.

Оружие и амуницию пикинеров составляли; копье с черным древком (341 см), шпага и пистолет. Острие копья было трехгранное и часто украшалось золотой насечкой. У острия крепился прапорец - флажок из черной материи, с золотым изображением двуглавого орла и золотых драконов. Спереди, на поясе, пикииеры носили патронную лядунку.

Кроме перечисленных чинов в фузилерной роте полагалось иметь двух барабанщиков и одного гобоиста. Покрой и цвет их униформы

, в основном, не отличался от солдатской, однако имелись следующие особенности обмундирования музыкантов: по бортам кафтанов, камзолов, по краям обшлагов и карманных клапанов нашивался узкий шерстяной галун из трех полос - белой, синей и красной (см. изображение внизу).

Кроме того, у барабанщиков на правом плече, под барабанную перевязь, нашивали накладку из темно-зеленого сукна, обшитую трехцветным галуном.

Все музыканты были вооружены шпагами. Барабан носили через правое плечо на лосиной перевязи с железным крюком. Барабан был деревянный, высотой 41,8 см и диаметром 44 см. Корпус барабана окрашивался зеленой краской и был расписан узорами. На одой стороне изображался двуглавый орел на красном поле, на другой - опускающаяся из облаков рука с обнаженным мечем.

В каждом из гвардейских полков, кроме фузилерных батальонов, было по одной гренадерской роте. Униформа

гвардейских гренадер (см. изображение вверху) отличалось от фузилериого только тем, что вместо треугольной шляпы они носили гренадерские шапки из черной кожи, украшенные страусовым пером. Форма этого головного убора позволяла метать гранаты, не задевая за широкие поля треуголки.

Гренадерская шапка состояла из круглой кожаной тульи, с высоким налобником и назатыльником. Сзади тульи крепилась медная бляха с вензелем Петра I, у которой крепилось страусовое перо белого и красного цветов. Налобник украшался медной бляхой с выбитым изображенисм двуглавого орла.

Шапка гвардейских гренадерских офицеров отличалась золотым шитьем в виде листьев на налобнике и вокруг тульи и вызолоченным металлическим прибором.

Оружие и амуниция рядовых гренадер отличалась тем, что фузея имела погонный ремень, продетый сквозь два железных кольца, прикрепленных к ложе ружья. Во время метания гранат фузею надевали за спину, через левое плечо.

Портупея со шпагой были общепринятого образца. Спереди на поясе носилась патронная лядунка на 12 зарядов, с круглой бляхой, в виде пылающей Гренады, с вычеканенным Царским вензелем (см. изображение выше). Через левое плечо на лосиной перевязи - гренадная сума, украшенная по углам крышки пылающими гренадами (см. изображение выше).

Гренадерские обер-офицеры имели те же знаки отличия - шпагу с темляком, знак и шарф, что и фузилерные. Лядунку носили не на поясе, а через правое плечо, а вместо протазана были вооружены легкою фузеею со штыком и погонным ремнем с золотым галуном.

В гренадерской роте полагаюсь иметь двух барабанщиков и одного флейтиста.

До 1720 г. покрой униформы

, оружие и амуниция Лейб-гвардии Преображенского и Лейб-гвардии Семеновского полков были одинаковыми. Разница заключалась только в цвете кафтанов - темно-зеленого цвета в Преображенском полку и светло-синий (голубой) в Семеновском.

«Марш Преображенского полка» — эту музыку мир узнает уже по первым аккордам. Их звучание сопровождает военные парады и официальные церемониалы и заставляет зрителей с замиранием сердца следить за отточенными до идеала движениями рослых гвардейцев знаменитого на весь мир Преображенского полка. В его облике отражается несгибаемый характер и могучая сила русских войнов. Более трехсот лет Преображенцы олицетворяют историю всей Русской Армии. И все это время музыкальным символом войнов-преображенцев является марш Преображенского полка «Славны были наши деды! Знают турки нас и шведы!»

Под звуки этого марша и со словами старой солдатской песни Преображенский полк шел в военные походы и на парады победителей, маршировал в честь великих воинских побед русской армии и императорского величия России в дни коронации царских особ.

Темпоритм марша со скоростью 120 шагов в минут, особое возвышенно-торжественное звучание и кантовая форма сделали это музыкальное произведение олицетворением побед Русской Армии и воинской славы воинов-преображенцев.

История Преображенского лейб-гвардии полка начиналась более трехсот лет назад. Когда наследник русского царя Алексея Михайловича, молодой царевич Пётр был сослан в село Преображенское и потехи ради собирал вокруг себя молодых сокольничих, дворовых и просто крестьян для воинских забав. Из такого состава будущий великий Император Всероссийский и создал два отряда, один из которых назвал Семёновским, а второй – Преображенским полком. Именно это событие, которое пришлось на 1683 год и принято считать моментом рождения славной русской гвардии.

С того самого времени Преображенцы всегда были рядом с царем, как в мирное, так и в военное время. Они носили форму зеленого цвета с красными обшлагами и были не просто первыми. Они всегда были на передовой, они не боялись смерти на полях сражений и бились за Отчизну до последнего. Начиная с легендарной битвы, которая стала и боевым крещением – под Нарвой и до последних сражений за Русскую Империю в гражданской войне начала 20-го века.

Общепринятая историческая версия гласит: марш Преображенского полка был написан в честь славных побед элитной гвардии еще при жизни его основателя. Во всяком случае петровский Указ о создании штатных полковых оркестров был опубликован в начале 18-го века, а в 1716 году за лейб-гвардией Преображенского полка были закреплены уже сорок музыкантов. По одной из версий именно этот оркестр первым воспроизвел легендарный марш Преображенского полка.

Это была не просто первая музыка первого полка русской гвардии и русской армии. Марш Преображенского полка стал символом Русской Империи и звучал на всех дворцовых церемониалах и самых значимых событиях Царского Двора. Так же как и сам Преображенский лейб-гвардии полк являлся еще и ключевой и системообразующей опорой государственного строя Российской империи.

Русские правители не просто шефствовали над воинским подразделением, но и сами считали за честь носить зелено-красную форму и иметь звание в этом полку. Все последующие за Петром Великим российские императоры именно в солдатах Преображенского лейб-гвардии полка видели свою надежную защиту и опору. А потому именно этим военнослужащим приходилось принимать участие не только в самых славных и героических сражениях нашей Родины, но и многочисленных дворцовых переворотах, которые пришлись на 17-18 века. Во многом благодаря Преображенцам на престол взошли Екатерина Первая, Елизавета и Екатерина Великая.

А последний русский император Николай Второй был не только Августейшим командиром, но и имел воинское звание полковника лейб-гвардии Преображенского полка. Именно при Николае Втором Преображенский марш стал позиционироваться как главный марш России.

С приходом к власти большевиков, воинское руководство Преображенского Полка принимает решение о само расформировании соединения и укрытии полкового знамени. Событие, которое почти на столетие прервало славную истории Преображенского Полка, пришлось на середину 1931 года. Именно в это время когда большевиками было найдено и уничтожено знамя Преображенского полка.

Как утверждают историки, ни в одной стране мира не существует такого воинского подразделения, которому принадлежала бы такая роль в истории своей страны. Не случайно российские самодержцы называли солдат-преображенцев «Железной стеной Российского Царства». А Преображенский марш продолжал свое звучание и в эмиграции войнов легендарного полка, и на Родине – Советской России.

Славная история знаменитого Преображенского Полка начала свой новый отсчет пятого апреля 2013 года. Когда указом президента России Владимира Путина 154-му отдельному комендантскому полку было присвоено почётное наименование «Преображенский».

Сегодня эти военнослужащие принимают участие во всех высших государственных мероприятиях –государственных церемониалах и военных парадах, встречах и проводах глав иностранных государства и военных делегаций, сопровождают первых лиц на церемониях возложения венков к монументам и Вечному огню. Кроме того преображенцы несут гарнизонную и военную службу, обеспечивают безопасность в Москве и регионе, в том числе и в плане антитеррористической безопасности.

Это воинское подразделение всегда считалось элитой российской Армии. Попасть служить в Преображенский полк считается огромной удачей. Однако требования к кандидатам довольно жесткие. С одной стороны – представительные внешние данные и высокий рост, с другой – богатырское здоровье и благополучная семья. Само собой предполагается, что призывники не должны иметь проблем с законом, или обладать вредными привычками. Так что сюда попадают лучшие. Более того, кандидатов на прохождение службы командиры полка отбирают лично. Стоит ли говорить о том, что шансы призывников из пар близнецов, которые соответствуют всем этим требованиям, возрастают как минимум вдвое.

Как попасть в Преображенский полк:

Условия принятия на воинскую службу по контракту еще более высокие. Все претенденты проходят жесткий экзаменационный отбор по физической огневой и строевой подготовки и основных военных предметов. При чем поступление происходит на основе высшего образования. И даже при зачислении в полк контрактники проходят дополнительные курсы обучения в специальной учебной части.

Именно за преображенцами, не отрывая взгляда и с замиранием сердца, следит весь мир во время военных парадов и показательных выступлений. Глядя на рослых гвардейцев, мальчишки-школьники невольно замирают и стоят по стойке смирно. В этот момент каждый из них мечтает стать военным, когда вырастет. Однако гражданским сложно представить какой тяжелый армейский труд стоит за их отточенными движениями и воинской выправкой. Только на ежедневную строевую подготовку отводится от пяти до восьми часов. На самом, деле строевая шагистика – это не просто военная наука, но и высокое искусство.

Научиться стоять неподвижно – уже не простая задача, а делать это солдатам-преображенцам приходится часто. Но эти парни умеют стоять по нескольку часов, при этом в любой момент готовы выполнить строевой прием.

Если Преображенский Полк – сердце Российской Армии, то Рота Почетного Караула – гордость самого полка. В роту почетного караула – самый серьезный отбор. Здесь проходят службу самые высокие и спортивные призывники. Сесть на продольный и даже поперечный шпагат для этих ребят не составит никакого труда. Солдат с лучшей растяжкой определяют в линейные. Они – визитная карточка роты почетного караула. Именно по линейным – как по маякам ориентируются все солдаты, проходящие по Красной площади. Им предоставлена честь первыми начинать движение на параде Победы. Кстати, Марш Преображенского полка звучит на Параде Победы вторым по счету после исполнения «Священной войны».

Почетный караул – единственное воинское подразделение Российской Армии, где за каждым военнослужащим закреплено сразу три единицы огнестрельного оружия. Это – учебный карабин, боевой карабин, и специальный самозарядный карабин Симонова для парадных выходов.

Эти ружья когда-то давно держали в руках гвардейцы Преображенского Полка. Из него стреляли под Нарвой, бились врукопашную под Полтавой, с помощью брали Измаил. Оно прошло через сотни гвардейских рук, передавая силу духа русских войнов и бережно храня историю славных побед. Такое русское оружие осталось только в 154-м Отдельном Преображенском комендантском полку. Жонглировать карабином – еще одно современное воинское искусство, освоить которое может далеко не каждый боец даже элитных войск. А вот правильно и эффектно маршировать с оружием должны уметь абсолютно все преображенцы. Знаменная группа, линейные, венконосцы и корзиноносыцы – у всех свои задачи. Если почетному караулу нужно выстоять по стойке смирно на протяжении нескольких часов и в жару и в холод, то, например, венконосцам, нужно красиво возложить венок, вес которого может достигать 50-ти килограмм.

Современный Военный оркестр был сформирован в 2011 году. Сегодня это центральный военный оркестр российской столицы, сопровождает важнейшие мероприятия на самом высоком уровне.

Преображение Господне – один из самых значимых православных праздников для военной системы России, и, конечно, для солдат и офицеров лейб-гвардии Преображенского полка. Спустя два года после возрождения истории Преображенского полка в столице России была восстановлена и церковь преображенцев. Это – Храм Преображения Господня, который был взорван советской властью во времена Хрущева. Кроме проведения богослужений и церковных таинств, Храм Преображения Господня имеет и еще одну не менее важную задачу. И заключается она в увековечивании памяти и славного боевого прошлого этого воинского подразделения. В цокольном этаже Преображенского создан исторический музей Преображенского полка, в котором среди других экспонатов хранятся также копии исторических знамен славного воинского подразделения.

Каждый год 19-го августа во вновь отстроенном храме Преображенского полка служат праздничную литургию и поминают всех тех, кто жизнь положил за Веру, Царя и Отечество.

| Статьи по теме: | |

|

Шампиньоны, жареные с добавлением лука

Почему-то многие хозяйки незаслуженно обходят вниманием такую вкусность,... Мощи святых, почему хранятся и что значит для православия

Сведения о святых мощах, чтимых иконах и других святынях, хранящихся в... Заклинания ведьм: настоящие древние ритуалы

В мире вокруг нас очень много такого, что невозможно объяснить с точки... | |